|

한국 첫 패션교육 故최경자 씨의 딸 신혜순 국제패션디자인학원장 회고한동안 김성진이란 이름 사용바느질쟁이 인식 변화시켜

|

|

|

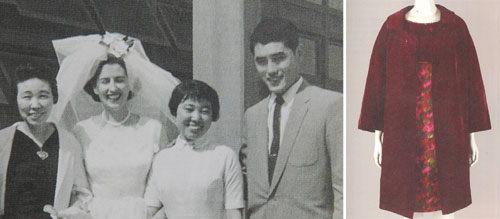

1959년 미8군 패션쇼를 마치고 최경자, 신혜순 씨 모녀와 함께 기념 촬영한 생전의 앙드레 김(왼쪽 사진 오른쪽). 오른쪽 사진은 앙드레 김이 1962년 자신의 의상실을 차리고 처음 디자인한 의상으로 원피스와 벨벳 코트. 사진 제공 신혜순 씨

|

|

|

“‘김성진’ 씨가 지금의 인턴십 같은 무급 보조라도 하겠다며 어머니가 운영하던 서울 중구 명동의 국제양장사에 무작정 찾아왔던 게 1956년이에요.”

|

|

‘김성진’은 12일 별세한 앙드레 김이 1960년대 패션학원에 다니면서 쓰던 이름이다. 16일 서울 종로구 세종로 동아미디어센터에서 만난 신혜순 국제패션디자인학원장(72·사진)은 “앙드레 김은 김봉남이라는 본명 대신 ‘별이 되고 싶다’며 이름 가운데 ‘별 성(星)’자가 들어간 김성진이라는 이름을 썼다. 하지만 한자 이름은 쓰지 않았다”고 말했다. 신 씨는 1938년 함남 함흥에 함흥양재학원을 차려 한국 최초로 패션 교육을 시작한 고 최경자 씨의 딸이다. 그는 “앙드레 김의 빈소에 다녀왔더니 여러 가지 추억이 떠오른다”며 과거의 인연을 회상했다.

|

|

1957년 신 씨의 어머니인 최 씨가 반도호텔에서 패션쇼를 열 때 그림자처럼 붙어 도왔던 이가 앙드레 김이다. 최 씨는 6·25전쟁을 거치며 중단했던 패션학원(국제패션디자인학원의 전신인 국제복장학원)을 1961년 서울 명동에 다시 열고는 이듬해인 1962년 앙드레 김이 6개월 속성과정으로 패션을 배우도록 했다. 당시 신 씨는 이 수업을 앙드레 김과 함께 들었다.

|

|

“앙드레 김은 늘 연분홍색 롱 시폰 드레스를 그렸어요. 드로잉할 때 화려한 샹들리에, 여성의 긴 속눈썹을 그리는 건 그의 트레이드마크였죠. 그는 상상 속 여성의 이미지에 몰두했어요.”

|

|

당시 최 씨는 학생들에게 “너희가 성진이(앙드레 김)만큼만 옷에 대해 미쳐봐라. 그러면 못할 일이 없다”고 입버릇처럼 말했다고 한다.

“와이셔츠부터 구두까지 흰색으로 차려입었던 그는 유창한 영어로 ‘굿 애프터눈’ ‘뷰티풀’을 연발하며 대화 꽃을 피워 여자 손님들이 참 좋아했어요.”

|

|

1962년 ‘살롱 앙드레’란 부티크를 차려 성공한 앙드레 김은 이후 스승인 최 씨를 찾아오지 않았다. 학원 동기생들과도 교류하는 일이 없었다. 신 씨는 “그는 힘겨웠던 과거를 껄끄러워했던 것 같다”고 했다.

|

|

그러나 올해 4월 최 씨가 세상을 뜨자 앙드레 김은 거동이 불편한 몸을 이끌고 빈소를 찾아와 큰절을 했다. 자신에게 패션을 가르쳐준 스승을 48년 만에 찾아온 것이다. 그리고 4개월도 채 되지 않아 스승이 이미 간 ‘천상의 무대’로 따라갔다. 신 씨는 “바느질쟁이로 폄하되던 한국의 패션디자이너에 대한 인식을 승화시킨 큰별이 졌다”며 눈시울을 붉혔다.

|

|

김선미 기자 kimsunmi@donga.com

|